紅磚、灰泥、窄巷,走在略生苔的小路裡,偶爾可以聽見機車呼嘯而過融入地面晃動的枝葉,寧靜的和時間堆砌的磚牆一起沈澱。

若台灣的歷史有顏色,那應該是燒磚的紅橘。但很多時候,那兩面磚牆也是唯一剩下的遺跡。

鹿港有眾多古典的閩式建築,但有超過4,000座老屋並未有妥善的維護而呈現危房的狀態,任草木瘋長、風吹雨打,最後剩下的往往只剩兩面孤零零的磚牆。

臺灣小鎮文化協會,從老屋修復、維護、到經營,一手包辦,洗滌老屋沈睡的靈魂,讓他們重新回歸社區的一份子。

2025的暑假,七月,我在鹿港打工換宿。

作為鹿港旅遊的第一個特別篇,先特別感謝小鎮文化協會,多虧認識了他們,我在鹿港的生活才能這麼的深入當地(+吃超多當地人口袋美食),也是因為他們所經營的地方創生和文化觀光、文化教育的關係,讓我也和許多返鄉創業家聊天,探索不一樣的生活方式與理念。

鹿港是什麼樣的小鎮?比老街更有故事

教科書上的「一府二鹿三艋舺」不僅僅是句好記得口號,這大概也介紹了鹿港在清朝時的角色:作為重要港埠的鹿港一度繁榮。

但隨著日治時期政經中心北移、港口淤積等因素,鹿港逐漸沒落(有興趣可以去看洪棄生的《鹿港乘桴記》,他有點憤青、觀點也不一定符合史實,但可透過他的比喻稍微了解鹿港昔日風華)。

儘管如此,鹿港保留了大量老屋與文化記憶:蜿蜒巷弄、廟宇雕飾、還有一條條滿載故事的老街。

這裡不只吸引國內旅客,現在也被 Lonely Planet 推薦,持續有外國文化旅人前來。

然而,觀光與保存之間常有張力:過度商業化會稀釋在地記憶;資源不足又讓老屋與技藝被時間吞噬。

臺灣小鎮文化協會正是在這個平衡點上努力,嘗試讓文化既被看見,也能被持續保存與活用。

臺灣小鎮文化協會:從一棟老屋開始的行動

協會由許書基發起,他從小在鹿港長大,父親是水泥工匠。

看著許多沒有古蹟身分、卻承載歷史與記憶的老屋在外流與閒置中逐漸頹圮,許書基開始思考:如果沒有想像力,老屋的命運就只能被拆掉。

帶著這份情感與對家人的承諾,他著手修復「桂花巷人文茶館」,並以此開設工作坊,培育年輕人的修繕技能。

從一棟老屋的重生,慢慢形成地方文化保存與再生的思路,這就是「臺灣小鎮文化協會」的起點。

協會在 2017 年完成立案,核心使命是:研究、維護、並創新鹿港的文化與特色資源,促進永續發展。

他們的具體作為包含老屋修繕、活化再利用(茶館、民宿、背包客棧、空間策展)、文化導覽、環境教育、文史紀錄與青年培力。

協會相信「一朵小花」的概念:就算微小,也可以透過自身努力影響環境,並以「整個鹿港都是環境教育中心」為運作理念。

現在由二代接手:筱榆與雅君的日常與策略

近年協會的運作逐步由二代接手 — — 筱榆與他的太太雅君負責具體執行與經營。

兩人與在地緊密連結,主要工作包含:籌辦文教活動、安排與執行文化導覽、以及老屋修繕完成後的營運管理。

他們把修復完成的老屋做為民宿與社群空間經營,讓老屋不只被保存,而是有穩定的「收入模式」與使用場域,進一步支持地方創生的可行性。

此外,筱榆與雅君也負責地方社群維運:建立與在地店家、工藝者、志工與年輕人的連結,辦理工作坊、讀書會、在地節慶活動,並透過社群媒體把故事傳出去,吸引更多文化深度有興趣的旅人回來。

這類跨世代的接力,讓協會從「修屋」延伸到「經營」與「社群永續」,是地方創生能否長久的關鍵一環。

政府與協力:老屋點燈計畫的角色

政府也並非缺席。

像是「老屋點燈計畫」提供對接與媒合的平台:政府資源協助修繕完成的老屋與想承租、經營的人媒合,降低個人或小團隊投入經營的門檻,增加老屋活化後能被長期使用的機會。

協會與政府計畫的互補,讓老屋修繕不只是單一事件,而能進入一個更可持續的生態系,促成更多商業模式(如民宿、文化工坊、展演場域)與社群活動共存。

他們在做什麼:導覽、策展、推廣、與教育(更實際的面向)

協會的日常相當務實且多元:

- 文化導覽:客製化導覽讓旅人理解廟宇雕刻、街屋紋理、巷弄故事,從細節讀到整個地方脈絡。

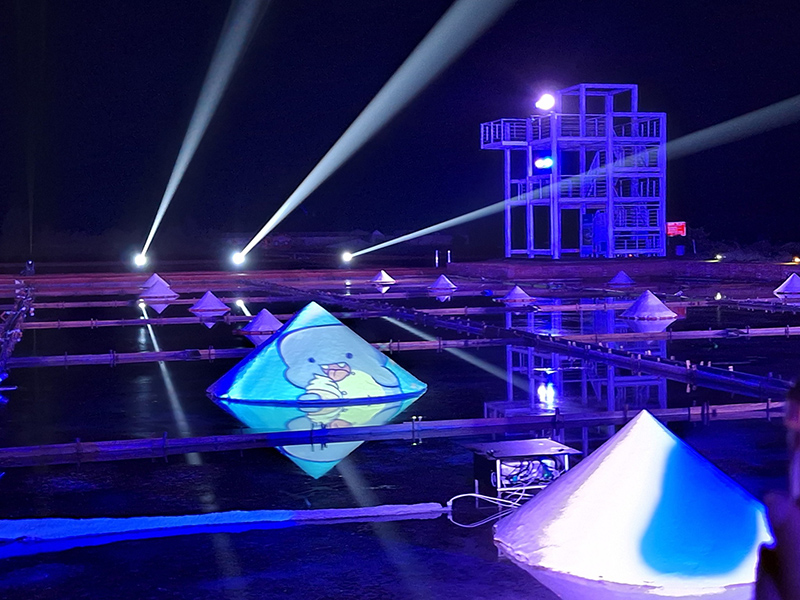

- 文化體驗與教育:夜訪鹿港、在地工作坊、孩子的歷史教育活動等,讓不同年齡層都能參與。有一次我混入小學生的夜訪團,跟著他們聽田都元帥的故事、找樑上彩繪的海綿寶寶、理解路邊的角頭廟的界線標記。

- 老屋再利用與民宿經營:修繕後的老屋被規劃成茶館、背包客棧或民宿供住宿,既保有建築靈魂,也創造維運資金。

- 社群維運:與在地店家、工匠、年輕人合作,促成回鄉創業或短期進駐,讓社區的生態更活絡。

協會的作法非常直接:用手修復老屋、用嘴巴傳述史實、用腳丈量留下的痕跡 — — 把保存工作變成可以被參與與感受的日常。

我的觀察:地方創生不是遠方的標語,而是日常的選擇

在這一個月的生活裡,我見到許多令人動容的選擇:有人為了修復老屋辭掉穩定工作回鄉;有人在老巷子裡開了復古書屋;有人對於「不能量化」的價值願意投注一輩子的時間。這些看似叛逆、與主流經濟理性不同的決定,其實塑造了鹿港的韌性與溫度。

地方創生不只是一張報表或一次性的補助,它需要制度(例如老屋點燈計畫)、也需要在地人的長期投入(像是筱榆、雅君與許書基這樣的人),以及一個能把文化「活用」而非「凍結」的思維。

旅人也能成為文化的參與者,而不只是消費者

如果你計畫來鹿港,試著把旅程放慢,讓自己成為 參與者:

- 預約導覽活動:聽在地人講故事,比任何旅遊書都來得生動。

- 住進老屋:體驗修復後的民宿或背包客棧,成為老屋的短期守護者。

- 參加夜訪鹿港:在月色與巷弄間走一遭,聽那些口耳相傳的故事。

- 參加迷鹿任務:體驗實地走訪、探索巷弄,從實境遊戲認識在地歷史與文化。

你能做的其實很簡單:多一點時間、多一點耐心,並把花在拍照上的那幾分鐘,留給一場導覽或一杯茶。

這樣的參與,對地方文化會是真正的支持。

鹿港也是很適合帶小朋友來放電的地方,有充足的活動空間,也讓小朋友能近距離接觸老物件與在地風情,還有許多傳統美食等著探索。

如果一次帶超過六位小朋友同行,可以考慮預約 「迷鹿任務」 — — 這是一場城市實境解謎遊戲,讓孩子們一邊闖關、一邊了解鹿港百年的歷史與文物故事,玩得盡興又收穫滿滿。

📌 更多資訊與活動預約

臺灣小鎮文化協會官網:https://lukangsmalltown.com/

預約住宿

FB: https://www.facebook.com/smalleyebackpacker?locale=zh_TW

電話:0973–365274

活動諮詢

FB:https://www.facebook.com/lukangmolly/

電話:04–7783357

歡迎透過以上方式聯絡,了解相關活動、導覽、民宿住宿與志工機會。